【编者的话】

2025年7月,全球台风数据中心发布双语平台“StormHub”,实现台风信息15分钟级动态更新,标志着我国台风预报正式迈入分钟级精准时代。支撑这一突破的,是“空-天-地-海”立体观测体系与人工智能的深度融合。

然而,科技飞跃正面临气候变暖催化的“台风悖论”:全球台风频数减少16%,但强度与灾害反增。2024年“摩羯”“贝碧嘉”接连刷新我国秋台风、上海登陆台风强度纪录,极端降水事件频次较30年前激增60%。面对“少而更强”的台风趋势,台风科学家提出“将风抓在指尖,把雨装进算法”。正如上海亚太台风研究中心主任汤杰所言:“科技韧性与全球协作是抵御灾害风险的硬核盾牌。”

(本期话题主持:新民晚报记者 马丹)

地海空天一体化监测,开启与台风的全新对话

1956年,超强台风“温黛”(史称5612台风,也称八一大台风)重创浙江,造成5000余人遇难——当时的气象预报员只能在台风登陆前3小时发出模糊预警。而今,当我们2024年面对强台风“贝碧嘉”时,在高精度卫星监测配合高分辨数值模式以及人工智能模型帮助下,预报员们能够提前2到3天就划出它的可能登陆点,最终台风24小时预报与实况登陆点误差小于50公里,因而此次创纪录强度登陆上海的台风没有造成人员直接伤亡。

这场变革的核心,是台风相关科技人员一方面不断创新观测技术,构建地海空天一体化台风监测体系;另外一方面大力提升预报模型能力,积极推动数值模式与人工智能的深度融合。从穿透云层的多源探测体系到精准灵巧的人工智能模型,人类拥有了能与台风更深度对话的全新语言。

立体观测“三维扫描”台风结构

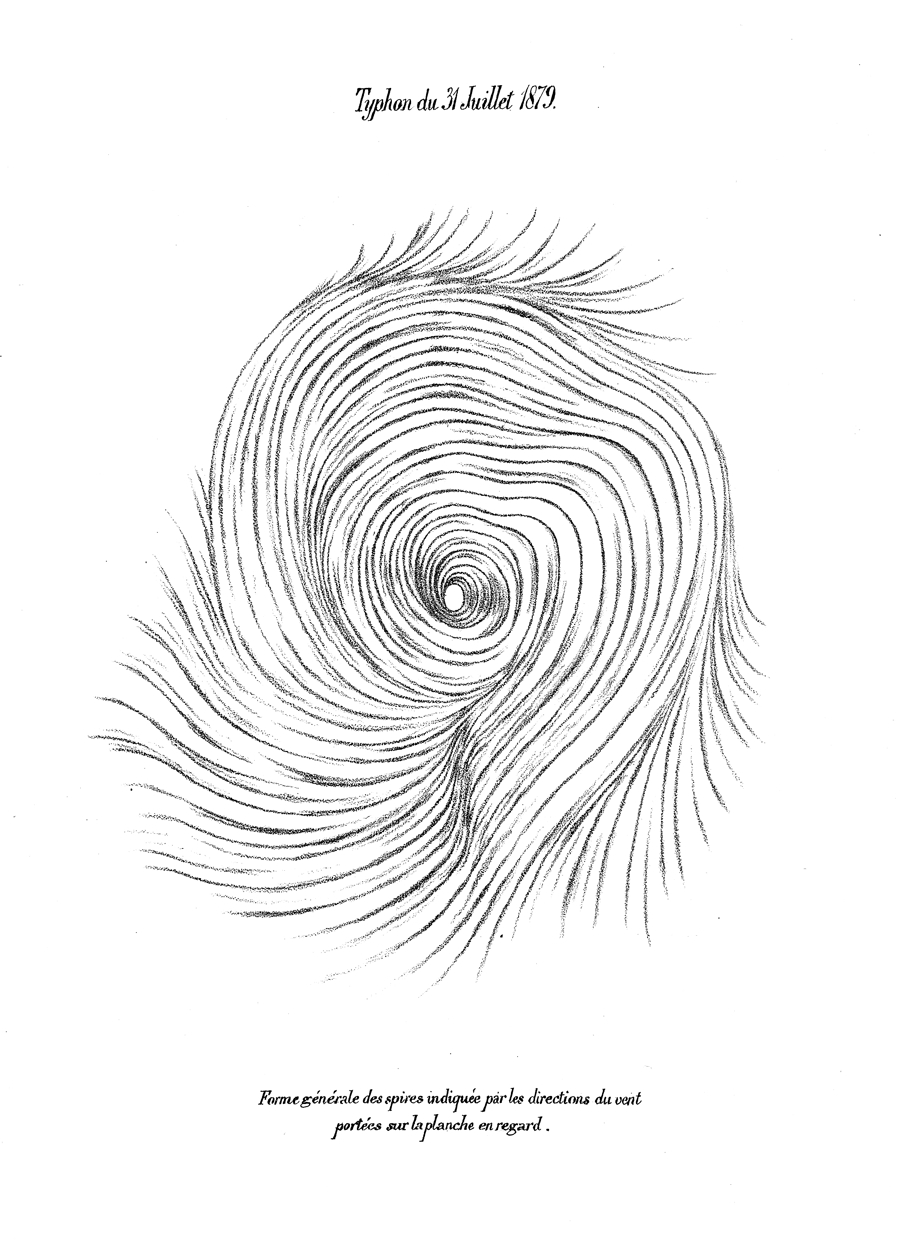

观测资料是深入理解热带气旋活动的基础。现代科技史上,人类对台风的系统性观测研究始于1831年。彼时,美国气象学家瑞德菲尔德(William Redfield)依据观测资料,首次推断飓风是环绕一个中心旋转形成的巨大风暴,由此揭开了人类科学认知台风的序幕。(编者注:台风和飓风有一个共同的名字:热带气旋。由于“产地”不同,被冠以不同的称呼。在北半球,东太平洋和大西洋海域上生成的风力达到12级的热带气旋称之为飓风,而西太平洋海域则称之为台风。)48年后的1879年,位于中国上海的徐家汇观象台成功捕捉到台风过境时典型的“漏斗型”气压骤降现象。时任徐家汇观象台台长能恩斯(Marc Dechvrens)等人凭借这一关键观测,以惊人的想象力手绘出人类历史上第一张台风结构示意图。1881年,上海徐家汇观象台发出中国首个台风警报时,传教士们依靠的是单站观测和个人经验。

1879年,位于中国上海的徐家汇观象台成功捕捉到台风过境时典型的“漏斗型”气压骤降现象。时任徐家汇观象台台长能恩斯(Marc Dechvrens)等人凭借这一关键观测,以惊人的想象力手绘出人类历史上第一张台风结构示意图。

1879年,位于中国上海的徐家汇观象台成功捕捉到台风过境时典型的“漏斗型”气压骤降现象。时任徐家汇观象台台长能恩斯(Marc Dechvrens)等人凭借这一关键观测,以惊人的想象力手绘出人类历史上第一张台风结构示意图。

近年来,越来越多的新型技术手段被广泛应用于台风观测,包括各种静止和极轨卫星、新型无人机、大型火箭与智能船舶、各种光学和微波雷达都在台风观测试验中的创新应用。这些技术共同实现了从边界层到对流层顶,从台风外围到内核深处的台风全方位三维立体观测,极大地提升了人们对台风动态掌握能力。

在众多台风观测手段中,卫星是核心的手段之一。1960年,全球首颗成功运行的气象卫星TIROS-1首次传回可用云图,突破了气象观测对地面站点的依赖,极大提升了台风路径预测的时效和空间覆盖。

风云3号卫星

风云3号卫星

近年来,越来越多先进的星载传感器成为人类“穿透云层看台风”的显微镜,台风预报员们能精确获取台风内部温度、湿度、降水和海面风场等关键信息。风云三号G星上的微波辐射计像灵敏的“顺风耳”,通过地球微波辐射反演海面风速与降水强度;微波散射计(如风云三号E星)则如主动“探测雷达”,分析回波精确测量风速风向;合成孔径雷达(SAR,搭载在我国高分系列卫星)则以米级分辨率还原台风风场等结构,被誉为高精度“CT扫描仪”。

与此同时,小卫星群异军突起,创新利用导航卫星反射信号,高频次、全天候捕捉台风,配合风云系列及海洋系列卫星等对台风进行的实时高精度观测,极大地推动了我国乃至全球对于海上台风的监测能力。

在这一趋势下,中国气象局上海台风研究所研发了“星载主被动微波协同的台风风圈识别系统”,融合多源卫星观测,创新提出多层级台风风圈定量提取算法。在2021年“烟花”台风实战中,该技术解析了台风全生命周期的尺寸变化,精准发现”烟花“台风在登陆前阶段有尺寸迅速增大的现象,为预报员提供了科学定量的一手参考信息,帮助为航运、保险、应急管理等领域提供坚实科技支撑,相关算法已经应用于包括国家气象中心在内的各个台风业务服务部门。

飞机观测进一步弥补了传统高空气象观测的空白。无人机不仅像探空气球一样直接观测多种气象要素,更因机动灵活,能抵达极端环境或人迹罕至的区域长期作业。

2020年,中国气象局通过组织“海燕计划”利用大型无人机下投探空仪和毫米波雷达,对当年的台风“森拉克”外围云系进行立体扫描。

2024年9月,“海燕”无人机再次在南海开展台风观测试验。无人机搭载摄像头还可获取台风内部珍贵影像资料,为科学研究提供独特视角。同年,中国气象局上海台风研究所与香港天文台首次在南海针对台风“潭美”展开双有人机观测,实现了我国南海台风科学试验的突破。

“海燕”无人机

“海燕”无人机

大气边界层是对流层中受地面影响最直接、最强烈的区域。相比传统风廓线雷达,多普勒激光雷达以及移动相控阵雷达具备更高时空分辨率、更强抗干扰能力及便携易维护等优势。依托国内激光雷达、相控阵雷达企业和科研院所支持,我国的台风观测团队多次组建以多普勒激光雷达和相控阵雷达为主要骨干的台风高精度观测网,形成十米级分辨率台风精细观测网络,实现实时动态追踪。

中国气象局上海台风研究所与香港天文台首次在南海针对台风“潭美”展开双有人机观测

中国气象局上海台风研究所与香港天文台首次在南海针对台风“潭美”展开双有人机观测

台风预报精度不断提升

资料同化技术被誉为“连接观测与模拟的桥梁”。通过将卫星、雷达、无人机、地面观测站等多源观测数据与数值天气预报模型实时融合,资料同化有效填补了观测时空空白,极大提升了大气初始场精度。四维变分同化(4D-Var)、集合卡尔曼滤波(EnKF)等先进同化方法,已能高效利用全球卫星云图、三维风场、海面温度及台风内部结构等关键资料,为台风路径和强度预报奠定坚实基础。中国气象局上海台风所等机构已实现多源观测数据的集成同化,并与区域高分辨率数值模式深度耦合,显著提升台风路径和强度的预报准确率。

火箭飞入台风观测

火箭飞入台风观测

与此同时,数值预报模式正向更高分辨率、更复杂物理过程快速迭代。新一代全球及区域数值模式(如GRAPES等),不仅能细致模拟台风生成、发展、移动、消亡的全过程,还能准确还原台风眼墙、雨带等细节结构。物理过程参数化、云微物理、多尺度耦合等创新技术的应用,使模式在极端天气下表现日益逼真。在超级计算机的帮助下,台风模拟已可实现准实时、精细化运行。2016年,“中国智造”的GRAPES全球预报系统正式进入业务运行,标志着我国数值模式步入世界先进行列。

人工智能引领预报智能化

随着人工智能技术的飞速进步,台风领域正掀起新一轮科技革命。深度学习、大模型等AI技术在台风监测与预报中持续突破,极大提升了预报的智能化与精准化水平。包括风乌、伏羲,盘古等著名AI模型首先通过深度挖掘海量观测数据、卫星雷达观测等多源数据中的复杂规律,实现对台风路径和强度等关键要素的快速、智能预测。例如,基于深度学习的AI模型可在数秒内给出台风未来路径概率分布,也可以在几分钟内给出长达10天的台风路径预报,为应急响应争取宝贵时间。更值得关注的是,人工智能技术不仅提高了短期路径预报精度,还能挖掘台风生成与演变的气候背景信号,推动季节与年际变化的预测。当前,国内多家单位已将AI算法与传统数值模式深度耦合,构建新一代台风预报系统,在今年多次台风实战与极端天气防控中展现出极强的智能预警能力。

中国科研人员已提出将机器学习模型与物理模式相融合的新一代台风预报框架,将气象AI大模型的台风路径预报优势和高分辨率数值天气预报模式的台风强度和结构预报优势结合起来,个例试验显示台风强度和结构预报的有效时效有望延长至7天以上。此外,AI技术已应用于基于遥感观测的台风结构反演、台风模式物理过程参数化方案发展、台风特征量单项预报等诸多研究中,显现了相较传统线性统计方法在提升精度方面的明显优势。

气象防灾需要国际合作

随着以卫星为代表的观测手段和以人工智能模型为代表的预报手段越来越丰富,台风科学家们拥有前所未有丰富的气象数据,为防台减灾带来了更好的机会,但是海量数据和紧迫精准的预报时效带来了极大的挑战。

另一方面,不同于其他气象灾害,台风从生成到消亡往往经历多个国家,是一个高度需要国际协作的气象灾害。如何在防台减灾领域内打造和践行“人类命运共同体”,已经成为当务之急。位于上海临港的亚太台风研究中心,抓住历史机遇,充分发挥国际组织下属国际科研平台优势,推出“全球台风数据中心”,为全球台风相关人员提供数据和算法支持。

未来展望:迈向“主动防御”新时代

随着人工智能与气象科学的持续融合,台风监测预报必将更加智慧高效,为防灾减灾和社会经济发展提供坚实的科技保障。与此同时,全球台风的监测、预报和服务能力对远洋航运、海上牧场、能源等经济社会活动越来越重要,全社会对台风科研人员提出了新的问题:能否将台风预报和人工干预台风技术的发展相结合,提升人类对台风的趋利避害响应能力?这一问题,正重新受到中外学者的共同关注,当前日本等国家已经开始相关科研攻关。对这一类问题的探索,能否给台风科技带来颠覆性的变革,非常值得进一步探讨,也将成为亚太台风中心未来深度探索的方向。随着量子计算、人工智能等技术的融入,台风防御正在进入新阶段,一场静悄悄的技术革命正在防台减灾领域内发生。

这场科技革命不仅将提升人类对台风防御能力,更可能改变人类与台风的关系。人们从被动应对到主动防御,从经验定性判断到数据定量决策,科技创新正在将台风这个“海洋猛兽”转化为可预测、可防御的自然现象甚至可控制、可利用的自然资源。为了这一目标,亚太台风中心将以“虽然我们不能做到百分百的准确,但我们将尽百分百的努力”的理念,积极开展多学科交叉和国际合作研究,打造建设世界级的台风科技和人才高地,在台风这样的重大气象灾害防御领域领衔建设人类命运共同体。

本文作者:上海亚太台风研究中心主任 汤杰河南配资公司

淘配网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。